人間性の最後の砦としての文化

ビナ・サーカー・エリアス / Bina Sarkar Ellias(インド)

『インターナショナル・ギャラリー』発行人 / 2007年度ALFPフェロー

1997年の初めに私は世にいう人生の壁に突き当たった。自分の楽しみで詩を書いているほかは、フリーランスのジャーナリストをもって肩書としつつ、夫と広告代理店を共同経営して生計を立てていた。日本から戻ったばかりで、5年離れていたインドでジャーナリズムの本流に戻っていく自信が持てずにいた。当時はグーグルもなければスマートフォンもなく、5年の間にインドでどんなことが起こっていたのか、すっかり疎くなってしまっていたのだ。

しかしその壁のおかげで、自分が本当は何をやりたいか、じっくり考えることができた。広告の仕事は自分には居心地が悪く、向いていないことが分かった。私がやりたいのは、もっと大きな、人々と意義深く関われる仕事である。自分が情熱を感じている、言葉と芸術に関連した仕事、いくつもの領域にまたがる仕事、とりわけ、ほかの追随を許さず、熟慮と議論を重ねる中で遂行できる仕事、人々の心に深く残り、人々の人生に変化を起こせるような仕事がやりたいのだと分かった。

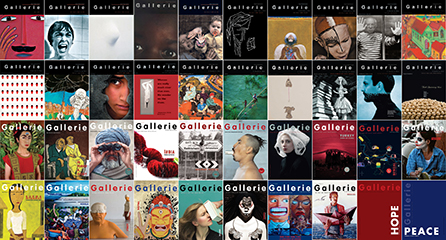

1997年の半ばに雑誌『インターナショナル・ギャラリー』を創刊したのはそのような気持ちからだった。新聞でも取り上げられたが、『インターナショナル・ギャラリー』は、大判で贅沢な仕様、美的なデザイン、普遍的な関心を呼ぶ問題や思想についての論説、文化的多様性を理解しその重要性を説く記事、しかも記事のどれもが、さまざまな領域の卓越した芸術を通じて書かれている。それまでのインドにはなかった、新しい雑誌であった。

(フィンタン・マギー作 / オーストラリア・メルボルン、2015年)

毎号いろいろなことを研究調査して、それを読者と分かち合う仕事はやりがいがある。それが形而上的な思想であれ、ある地域をまるごと体感できるような記事であれ、重要なこと――ほとんど使命と言ってよいこと――は、取り上げたテーマについて読者に、事の本質に触れているという感覚と、そこから誘われる思考過程に浸り込んでもらうことだ。『インターナショナル・ギャラリー』を通じて、私たちは、人種とカースト、戦争、自由と検閲、宗教、個人のインドと政治的なインド、ジェンダー、多文化主義、移民、抵抗、希望と平和、「美術の中の詩」や「詩の中の美術」への叙情性の侵入、雨、美の思想、書物礼讃などのテーマについて批評し、それによって世論に貢献しようとしてきた。

どの号でも特定の地域についての特集を組み、型にはまった考えや美辞麗句に陥ることなく、編集者の視点から、その地域の隠れた面、不思議な面、傷と癒やし、人間性を祝福する物語などを発掘しようと努めてきた。

こうした要請に方向性を与え具体化させてくれたのは、創造力に溢れたビジュアルアーティスト、建築家、デザイナー、音楽家、ダンサー、演劇人、作家、詩人、写真家、映画関係者といったアーティストたちの力強い声である。『インターナショナル・ギャラリー』は、彼らの一人一人に表現の場を提供している。ある声は、社会的、政治的、文化的、あるいは哲学的な思索を紡ぎ出し、またある声は、抗議の声を上げ、新しい学問の地平を開拓する。

21年間にわたる『インターナショナル・ギャラリー』の歴史は、文化的多様性の重要性が理解され大切にされなければならないことを再確認していった歴史であった。カシミールとニューヨーク、アフガニスタンと英国、パレスチナとフランス、ミャンマーと中央アジアと日本。異なる文化を持つ世界のさまざまな地域を特集していく中で、私たちが読者と分かち合ったのは、それぞれの地域がいかに豊かな伝統と独自の文化を持ちつつ、誰もが公正で平和な世界を望んでいるかということであった。大半の人間は生きることへの本能と並んで心の平穏を欲している。しかし、より多くのものを求める人たちもいる。

(レザ・デガティ撮影、1980年代)

このもっと多くを求める欲望が、われわれの破滅の元凶である。もっと多くの土地、もっと多くの富、もっと多くの権力を求める心が、一向に減らない暴力と破壊、深まる悲惨、退行と退廃に悩まされ続ける世界を招いている。

今日の地球は、外国人排斥の偏執熱に沸き立っている。権力者たちはこれ幸いとばかりそれを自分たちの地位の強化に巧みに利用し、「人民」は、ジョージ・オーウェルの不朽の名作『1984年』に予言されているように、ただ痙攣的に憎悪に身を委ねるロボットのような存在になりさがる。『1984年』の主人公ウィンストンの働く「真理省」は、実際のところは「虚偽省」であり、それは今日現実のものとなっている。われわれの社会の「虚偽省」の役人たちは、憎悪のレンガで壁と垣根を築き、国民を分断し、自分たちと結託して陰謀に与する者たちには報酬を約束する。

宗教と政治の癒着は大昔からのものだが、今ではその暗い癒着の領域に企業的な打算が加担している。宗教はもはや信仰の聖性を失い、霊的修行も仁愛の行為も行われない。異なる宗教を攻撃する風潮だけが根強く残り、国民を分断し流血沙汰を引き起こし続ける。インドでは、狂信的なヒンドゥー教徒が、ダリット、イスラム教徒、キリスト教徒、理性主義者たちを殺し、アメリカでは、白人のキリスト教徒が有色人種を襲撃する。北アフリカと中央アフリカでは、イスラム教徒や宗教的少数派の人々が迫害され、ミャンマーでは、イスラム教徒やキリスト教徒たちが仏教徒によって攻撃される。マレーシアでは、キリスト教徒たちが使う「アラー」という言葉をめぐって罵倒合戦が繰り広げられ、パレスチナのイスラム教徒たちは、イスラエルのユダヤ教徒たちによって土地を奪われ殺されてきた。ナイジェリアでは、イスラム教徒がキリスト教徒たちを殺し、アメリカに憎悪を抱くイスラム教徒は、テロリストに変貌する。しかし、周知であるはずのこうした事実を私がここで繰り返し述べるのは一体なぜか。

それは事実を告げる声に耳を塞ぐ大勢の人々の、死のような沈黙が存在するからだ。まるで、戦争、暴力、憎悪の煽り立てに抵抗する心、文明人らしい意識に向かおうとする気持ちを萎えさせてしまっているように。「人間らしさ」の感覚が、あたかも「無関心」という火葬壇の上で焼かれ、埋葬されてしまったかのように思われるからである。

世界が、信念も魂も失った人間たちのさまよう荒地になる前に、立ち止まって現在と未来を考えてみよう。一日一日が命運を左右するように、われわれの一息一息が大切であり、事態を転換させるための決心につながるべきである。われわれの一人一人が、国家の概念、領土、宗教、人種、カーストやさまざまな独断的見解によって掻き立てられた偏見を脱ぎ捨てようではないか。ひとたびわれわれを分断しているこれらの要因がなくなれば、生を肯定する新しい世界が広がってくるはずだから。それは不可能なことではない。平和は実現可能なものだ。なぜなら、われわれを人間らしくしてくれるものは、結局はわれわれ自身の文化なのだから。

※本記事の内容や意見は著者個人の見解です。