インターネット時代の中国のポピュリズム

阿古智子 / Ako Tomoko(日本)

東京大学大学院総合文化研究科 准教授 / ALFP諮問委員

中国政治における「人民民主」

イギリスのEU離脱やアメリカ大統領選におけるドナルド・トランプ氏の勝利、アジアにおける反日・反中・反韓など、世界各地でポピュリズムの嵐が吹き荒れている。ポピュリズムとは民主主義国家特有の事象で、中国のような国とは無縁のようにも思えるが、中国でもポピュリズム的な現象を見ることができる。

ポピュリズムとは、固定的な支持基盤を超え、幅広く国民に訴える政治スタイルを意味している。さらに水島治郎は「『人民』の立場から既成の政治やエリートを批判する政治運動」であると述べている。1 つまり政治変革を目指す勢力が既成の政治構造やエリート層を批判し、「人民」に訴えることによって、その主張を実現しようとする運動で、その根源には民意を反映していない民主政治への失望や疑念が存在するのだ。

「人民」とは何か。水島はマーガレット・カノヴァンによる3つの分類を引用している。2 一つは「普通の人々」(特権層に無視されてきたサイレント・マジョリティ)、次に「一体となった人民」(特定の団体や階級ではなく主権者たる国民。民意は多様であるとはみなさない)、そして「われわれ人民」(同質的な特徴を共有する人々。国民や民族集団を「人民」としてみなして優先し、外国人や民族的・宗教的マイノリティは「よそ者」として批判の対象となる)である。

では、中国における「人民」とは何か。憲法では「労働者と農民」と規定されている。憲法第一条には「人民民主独裁」という文言があり、支配階級である「人民」が、敵対階級(資本家階級)に対して独裁を加え、統治の中心になっていくとされている。しかし、この憲法は同時に、共産党を①先進的な生産力の発展の要請、②先進文化の前進方向、③最も広範な人民の根本的利益の「3つの代表」であると規定することで、「先進的生産力の代表」である私営企業家の入党を容認している。つまり一方では労働者と農民による「人民」の国であると言いながら、他方では人民の敵であるはずの企業家による入党を認めるという矛盾を抱えているのである。

「中華民族」というキーワードも、中国における「人民」を強調する上で大切な概念である。中国の指導者はしばしば「中華民族の偉大なる復興が中国の夢だ」と訴える。少数民族や香港、台湾の人々を含む「中華民族」が分裂することはあってはならず、中華民族の団結を脅かす海外の敵対勢力には断固として抵抗するとしている。

しかし現実には中国のナショナリズムは脆弱だ。そもそも「海外の敵対勢力」という言葉を使うこと自体が団結の弱さの表れであり、資本や思想の流入に怯えていることの証拠である。少数民族問題も中国の団結を脅かす要素として頻繁に取り上げられる。しかし最も憂慮すべき要素は、漢族間の分断された構造だ。中国では貧富の差が激しく、しかもそれは親の戸籍によって生まれながらに決まっている。大学入試制度や社会保障システムも地域によって異なり、大都市の方が恩恵を受けやすい構造になっているため、社会階層間の利害調整が困難になっている。

インターネット時代の中国政治とポピュリズム

1990年後半から2000年代初頭にかけては、中国におけるソーシャルメディアの黄金期ともいうべき時代だった。政治的な参加が制限されていた人々が水を得た魚のようにあらゆることをネット上で発信し、議論した。インターネットはある意味で学び合いや啓蒙、連帯のきっかけとなった。一方で、炎上やフェイクニュースなどの現象に見られるように、ネットユーザーの行動や発言が民主の成熟度を増すどころか、逆に弊害を生んでいるケースもある。中国には「騒がなければ解決しない。小さく騒げば小さく解決、大きく騒げば大きく解決」という言葉があるが、法のもとで解決すべき問題を、インターネット上で騒ぎたてることでより大きな利を得ようという風潮が、このソーシャルメディアの時代には加速している。

草の根ソーシャルメディアと政府系メディアとのせめぎ合いもエスカレートしている。2000年代初めごろ、中国では権利を侵害されている人々を擁護する「維権運動」がソーシャルメディアを通じて広がったが、最近では権利擁護のために短時間で多数の人が発信すると、政府はそれを社会の安定を脅かす「突発公共事件」であるとしておさえこもうとする傾向がある。

さらに、ネット世論の興隆が裁判の量刑や死刑の判断に影響を与えるケースも出てきている。中国では裁判所の人事権や予算権を地方政府が握っているため、地方の権力者に有利な判決が出やすくなっており、そうした意味でネット世論は重要とも言えるが、だからといってインターネットで騒いだ者が勝つという状況に疑問を呈する者もいる。

習近平政権になって以降、言論統制と世論工作が強まっている。出版・報道・学問の自由も制限され、弁護士や活動家、学者にとっては活動しにくい状況だが、それはソーシャルメディアに対する警戒の表れとも考えられる。社会問題について積極的に発信していた不動産業界の「大V」(ソーシャルメディアで多くのフォロワーを持つ人々)のアカウントが閉鎖されたこともあれば、歴史教育について批判的な投稿をした研究者が「非主流的な価値観を持つ」という理由で大学を解雇されたこともある。

リベラルデモクラシーの世界的減退と中国のポピュリズム

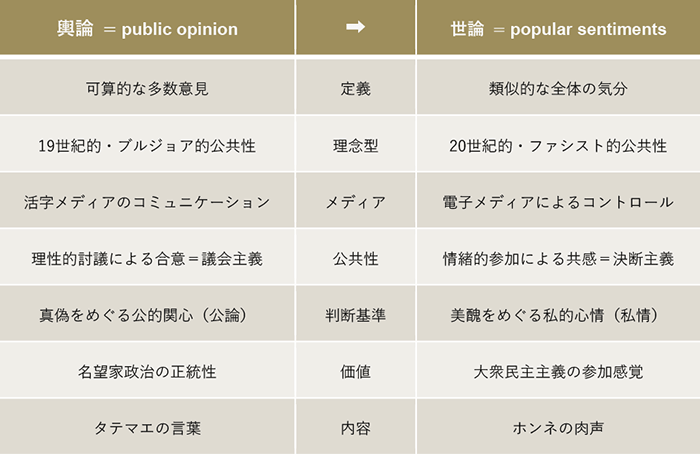

佐藤卓巳は「輿論」と「世論」を次のように区別している。

輿論には理性的討議による合意など、私論が徐々に公論として成熟していくプロセスがある。他方、世論には、大衆民主主義の参加感覚やホンネの議論などのプラスの側面もある一方、ファシスト的な部分が強調されやすいとされている。

政治への自由参加の機会が限られている中国では、インターネットの登場により、2000年代初めに世論が肥大化した。今日、中国政府はその刃が自分たちに向くことを危惧し、世論の肥大化を抑えようしている。しかし、理性的議論のための基盤がこの国にあるかを考えたとき、格差や少数民族問題など社会を分断する要素を抱える中国では、社会階層間のコミュニケーションが困難だろう。これは中国に限ったことではなく、日本や欧米諸国における移民とそれ以外の人々の間にも、同じような問題は存在するのかもしれない。社会階層間のコミュニケーションがうまくいかず、互いに相手を敵と見なしてポピュリズムが進行するという構図は、さまざまな国で見られるものかもしれない。

ポピュリズムは多くの人々を参加させる手段になり得るという点で、プロパガンダとも関係している。かつてヒトラーは労働者層を重視し、彼らを国民に再統合することを目標に「国民社会主義ドイツ労働者党」(ナチ党)を結成し、社会民主主義運動から赤い旗や演説集会でのかけ声などを模倣したと言われている。佐藤は、活字的教養の世界から排除されていた労働者が動員され、自分たちが政治の真っ只中にいると感じながら主張を展開していくのがヒトラーの民主主義だったと述べている。もちろん現在の中国はヒトラーの時代とはまったく異なるが、行き過ぎると日本でも、トランプ政権下のアメリカでも、中国でも、ああした状況は起こりうるということを、私たちは認識しておくべきだろう。

階層的・道徳的な分断を乗り越える手段として、佐藤は輿論の重要性を訴えている。しかし、中国のように多くの低所得者を抱え、知識や情報に触れる機会が限られている国では輿論の形成は難しく、世論にどう対処していくかが重要になる。今日、中国政府はデモが起きないよう、「社会の安定」の名のもとに弁護士や活動家を取り締まり、ソーシャルメディアの情報を削除している。そうすることで短期的には安定しているように見えるかもしれない。しかし中国が持続可能な発展を望むならば、不都合な言動を封じ込めることによって安定を確保するという方法が果たして最善の策なのか。私たちはこの点について、より長期的な視点に立って考えるべきだろう。

※本記事の内容や意見は著者個人の見解です。